「note」というものをご存じでしょうか。

ここで言っているのは学校で使う白い紙のことではないし、IBM社のグループウェアのことでもないです。

もちろん日産の自動車のことでもありません。

数年前からネットでよく見かけるようになったアレです。

このロゴに見覚えがあるはず。

この「note」、私も使っているのですが、とても便利でためになるツールなんです。

今回の記事では「note」の概要や便利な点などについてまとめていきたいと思います。

良く見るようになったけど、実際noteって何なの?という疑問が解消されれば幸いです。

「note」とは

まず「note」とは何か。

note株式会社が運営する、ユーザー投稿型の作品配信サイトです。

皆さんが良く見かけるのは文章が多いかな、と思いますが、他にも写真やイラスト、音楽、映像なども投稿できます。

また、「作品」と表現しましたが、単なる雑記やつぶやきの投稿もできて、気軽に自己表現ができます。

2014年4月7日のサービス開始以降少しずつユーザー数を増やし、いまやネット上の主な情報源の一つとなっている印象です。

楽しく創作活動をするための場所

文章だけでなく画像や音声、動画も投稿できるというのは、最近のSNSでは当たり前のこと。

他のSNSとの最大の違いは「創作活動を応援する場」であることです。

note公式ページには以下のように書かれています。

noteはクリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。

note公式「noteの使い方、機能紹介」ページより引用

だれもが創作を楽しんで続けられるよう、安心できる雰囲気や、多様性を大切にしています。

創作というと小説やイラスト、音楽のようなわかりやすいものをイメージしてしまうかもしれませんが、例えば自分の好きな作品について語ることや、自分なりの生活の知恵を共有することだって創作です。

ただ思ったことを呟いてみるのだって、自己表現の一つ、すなわち創作と呼べるのです。

創作活動は何もプロでないと出来ないわけではありません。

私だって、この記事を読んでいるあなただって創作はできます。

noteはそんな誰もが持っているであろう創作意欲を腐らせず、自由に楽しく表現できる場なのです。

noteのこんなところが良い

ユーザーが好きなものを気軽に投稿できるという点では、ブログやTwitter、Facebook、Instagramなどに似ていますね。

では、それらのSNSとnoteは何が違うのか。

noteにはnoteならではの特徴があります。

良いと思った作品に気持ちを伝えられる

noteでは、良いと思った作品に対して様々なかたちで気持ちを表現することができます。

「スキ」

これは他のSNSでいう「いいね」と同じです。

良いと思ったら「スキ」を押す。これが一番オーソドックスな気持ちの表現方法です。

「コメント」

記事に対する感想など、言葉で気持ちを表現したい場合は記事に対してコメントすることができます。

ブログなどと同じですね。

「サポート」

良いと思った作品に対してお金を払うことができます。

金額は1円から任意で設定できるので、「この人の作品素敵だな」「応援したいな」と思ったら、

「サポート」することでクリエイターの励みになります。

クリエイターの創作意欲を高めてくれる

もう一つ、noteの素敵なところ。

それは創作活動を全力で応援してくれるところです。

例えば毎日投稿すれば褒めてくれますし、「スキ」をたくさんもらえば称賛してくれます。

一つ一つはほんの些細なことですが、創作活動に肯定的であることはやはり意欲につながります。

noteのおすすめ記事

noteには様々なジャンルの投稿がありますが、その中で私のおすすめをいくつか紹介します。

すっきりデスク環境構築

最近はすっかり在宅ワークが主流となりました。

デスク周りの構築の参考になります。

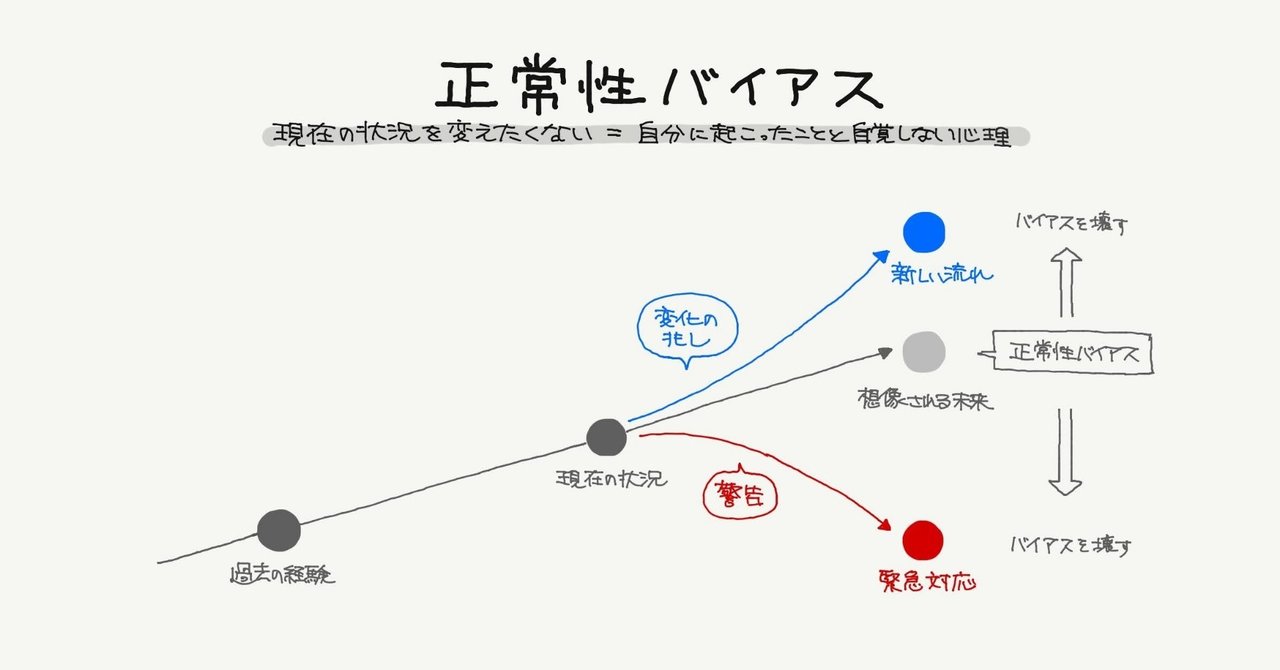

正常性バイアス(変化がキライ):行動経済学とデザイン33

行動経済学の話。

自分も経験したことがあるようなことを、学問として考えるのはとても面白いです。

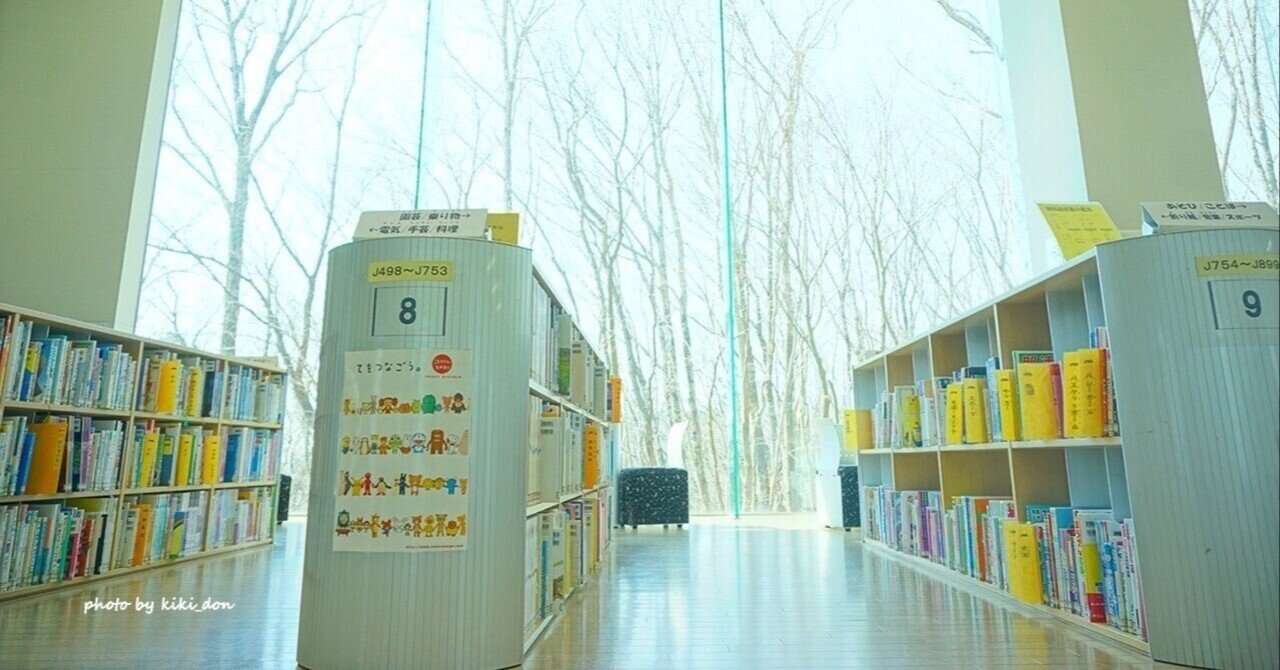

図書館の本に落書きしちゃったら

日常の一コマ。

それでいて考えさせられます。

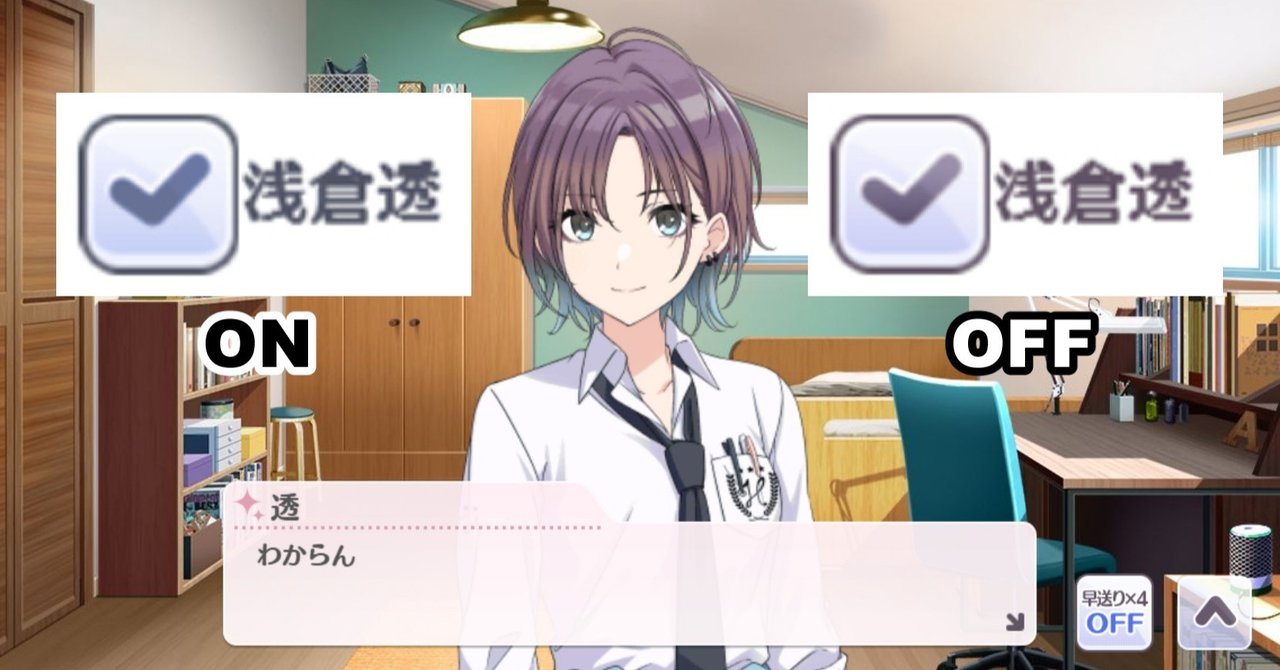

シャニマスのチェックボックスから見る色弱者の世界

私の好きなゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のUI変更から考える視覚障害者への配慮の話。Twitterでもちょっとバズってました。

自分が以前障害者にかかわる仕事をしていたこともあり、非常に興味深く読ませてもらいました。

まとめ

noteについて紹介してきましたが、まとめるとこんな感じです。

今回紹介したのはnoteの基本的な使い方のみで、ほかにも同じ趣味や思いを持った人とつながることのできる機能や、記事を商品として販売することのできる機能など、クリエイター側も活動しやすいシステムがたくさんあるので、興味のある方は是非使ってみてください。

コメント